【古物商許可で仕事が広がる?!】初心者でも安心!古物商許可の取得方法とビジネス活用術

【古物商許可で仕事が広がる?!】初心者でも安心!古物商許可の取得方法とビジネス活用術

【平日朝7時に更新するインテリアブログ】

こんにちは。インテリアコーディネーターの三宅です!今日もブログにお立ち寄りいただきありがとうございます!

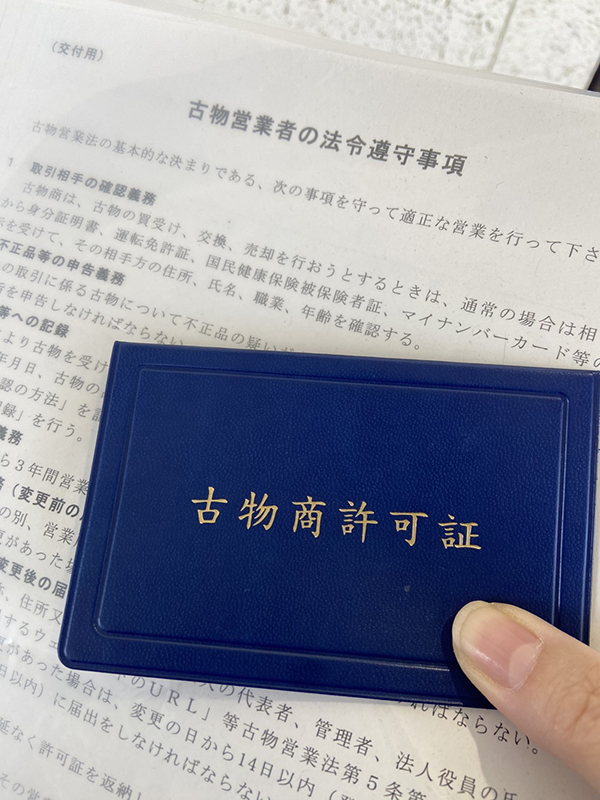

皆さまにお知らせがあります。2月14日付で、jayblueは正式に古物営業者となりました。これにより、インテリアコーディネートの幅がさらに広がるのではと思いますので、今後とも変わらぬご愛顧をなにとぞよろしくお願いいたします。

というわけで、せっかっくなので古物商許可を取得するメリットや申請手順など についてご紹介しようと思います。これから古物商の申請を考えている方の参考になれば幸いです。

インテリアコーディネーターと古物商許可の関係?

古物商許可とは、中古品の売買を行う際に必要な許可のことです。

古本や衣類、レコードや楽器、宝飾品、自動車に金券などなど品目はさまざまありますが、インテリアコーディネーターの私の場合は、特に、アートや家具を扱うといったことで許可を取得することで、今後の業務が広がるのではと考えました。

一度誰かの手に渡ったもの(または未使用でも販売目的で仕入れたもの)を「古物」といいますが、これを販売・レンタルするには「古物商許可」が必要になります。

なお、自分の不要品をフリーマーケットやバザーで販売することは古物商には該当しません。個人消費のためにメルカリやリサイクルショップで売買することは一般の個人取引の範疇です。

しかし、個人消費のためではなく販売目的で購入(仕入れ)するいわゆる「転売ヤー」をやっているなら、古物営業になりますから許可がないと違法です。ちなみにメルカリやリサイクルショップ自体も「古物商許可」を持っています。

古物商許可を取得することで、インテリアデザイナーやインテリアコーディネーターには以下のような新たなビジネスチャンスが生まれると思っています。本来のインテリア提案業務と連動し、関りを持ちながら展開できるのではないでしょうか。

・オークションで現代アートを仕入れ、販売する

・中古家具をメンテナンス・リメイクして、販売する

・家具やディスプレイ小物をストックし、撮影用やモデルハウスなどにレンタル(リース)する

・インテリア・建築・デザイン書専門のセレクト本屋をつくる

などなどです。

いろいろやれることがありそうで、わくわくしますよね!

古物商許可を取得するメリット

どんなメリットがあるのか考えてみました。

【コスト削減が可能】

中古市場から直接仕入れることで、仲介コストを抑えられます。ヴィンテージ家具やアート作品などは、通常の流通ルートよりも低コストで仕入れが可能になるはずです。

【仕入れの自由度が増す】

古物商許可があると、業者向けのオークションや専門市場で仕入れができるようになります。これにより、より希少性の高いアイテムを扱えるようになり、独自のインテリアデザインを提案できるかもしれません。

【収益源の多様化】

インテリアデザインの提案に加え、例えば中古家具や小物の販売を事業の一部として取り入れることができます。

オンラインサロン、書籍出版、セミナー講演、民泊運営なども同様ですが、収益の柱は1つではなく複数持つことで、より安定したビジネス展開が可能になるはずです。

【持続可能なデザインの実現】

SDGsやエコ志向のクライアント様に向けて、リユースやアップサイクルを取り入れたデザイン提案がしやすくなるかもしれません。

古物商許可の申請は難しい?!

古物商許可の申請は難しいのでしょうか?気になりますよね。

『手続きは煩雑で、書類の準備は専門的で難しい。だから、行政書士や申請代行サービス会社に委託したほうがいい』といったネットの記事も見受けられます。

しかし、わたしなりの結論を言わせていただきます。

めちゃめちゃ簡単です。

自力で出来ますので安心してください。マジで簡単です。申請代行サービスなどを利用して余計なお金を使う必要はありません。本当に。以下、サルでもわかる取得手順を書いておきますので、お役立てください。

サルでもわかる、古物商許可の取得手順

STEP 1【申請前の準備!】

申請するには条件があります。簡単に言うと「過去に犯罪歴がなく、暴力団員でもなく、ちゃんと住所があって、精神に病を抱えてない、成人した大人」・・・まっとうに生きている人なら大丈夫です!

STEP 2【書類を揃える!】

申請先は各警察署の生活安全課です。実店舗をお持ちならその住所を管轄している警察署になります。インターネット上での営業(ECサイト)を予定しているなど、私のように実店舗を持たないケースなら自宅の住所を管轄している警察署に出向いてください。

ちなみに、どの都道府県でも申請書類はネットからダウンロードできますので、アクセスしてみましょう。

私の場合は、埼玉県ですのでこちら→【古物営業に関する申請手続 – 埼玉県警察】でした。

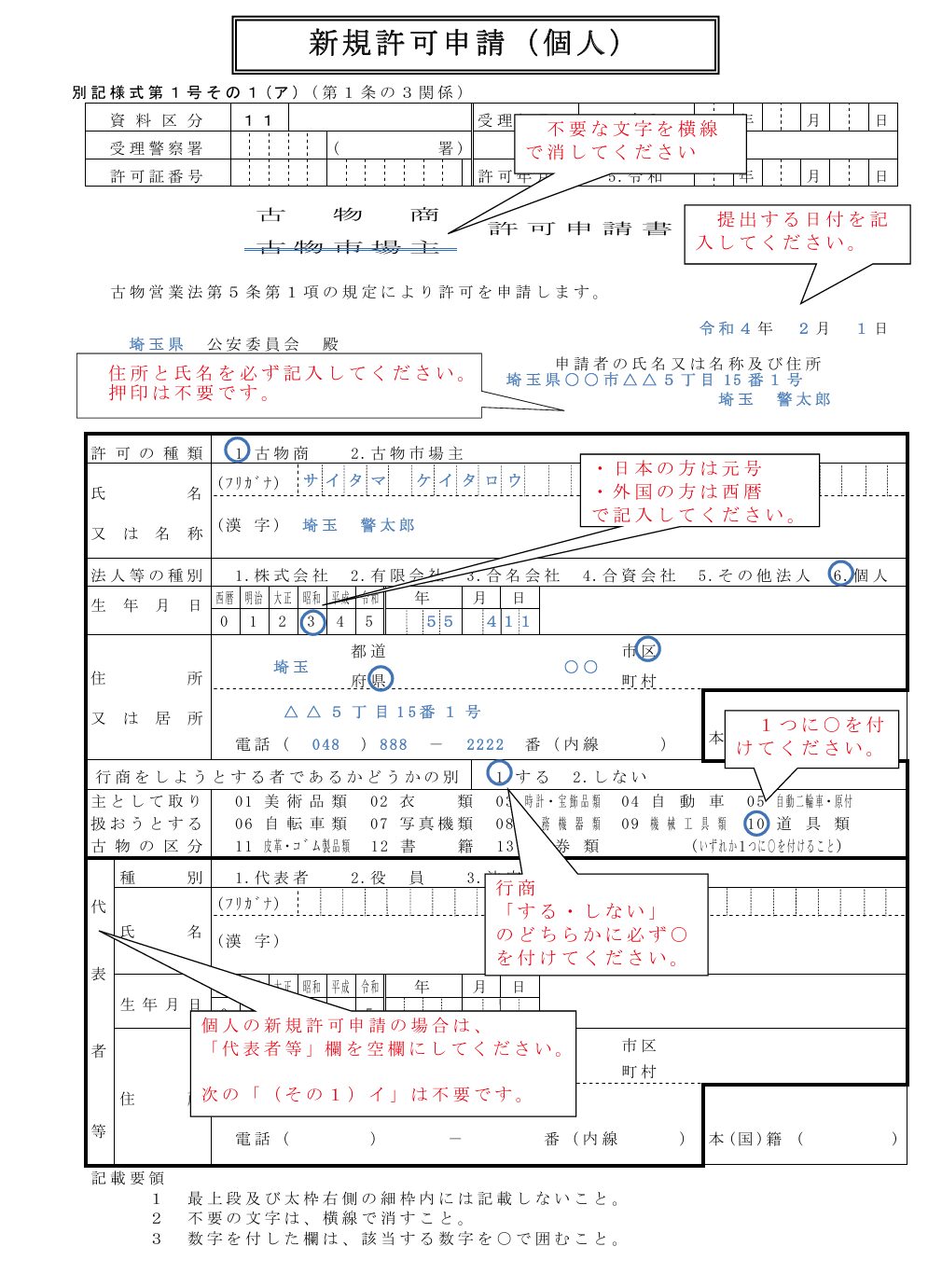

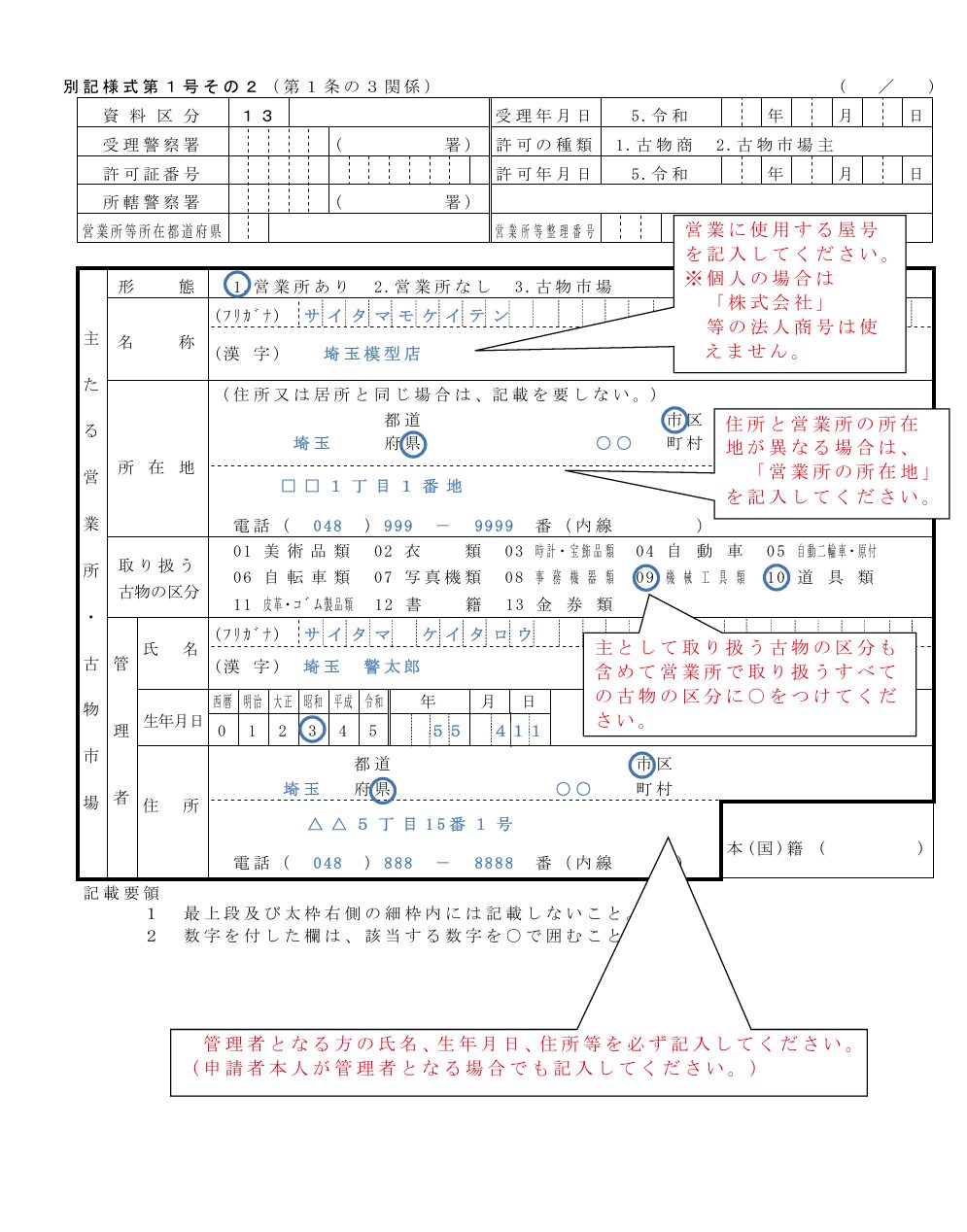

必要書類1・申請書に記載する

古物営業に関する申請書類をダウンロードして記入します。

ちなみにこれは埼玉県の様式サンプルです。住所を書いたり、サイトのアドレスを記入するだけです。何も難しくないです。

主に何を売ろうとしているのかを選んで〇をつけるのですが、迷ったときは「道具類」と選んでおけばたいていのものが該当するので問題ないです。

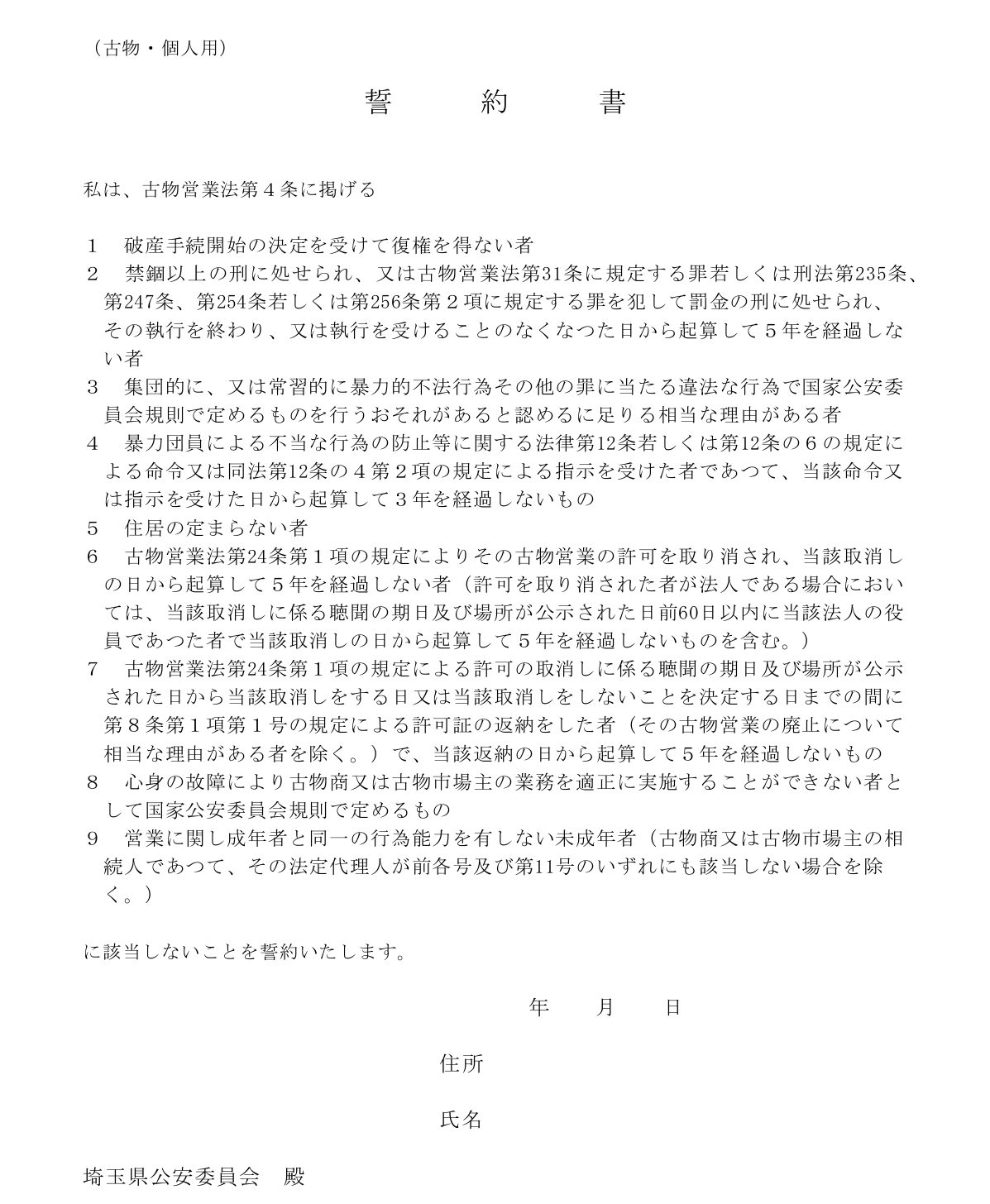

必要書類2・誓約書にサインをする

これも警察のウェブサイトからダウンロードして、名前と住所を書くだけです。簡単です。

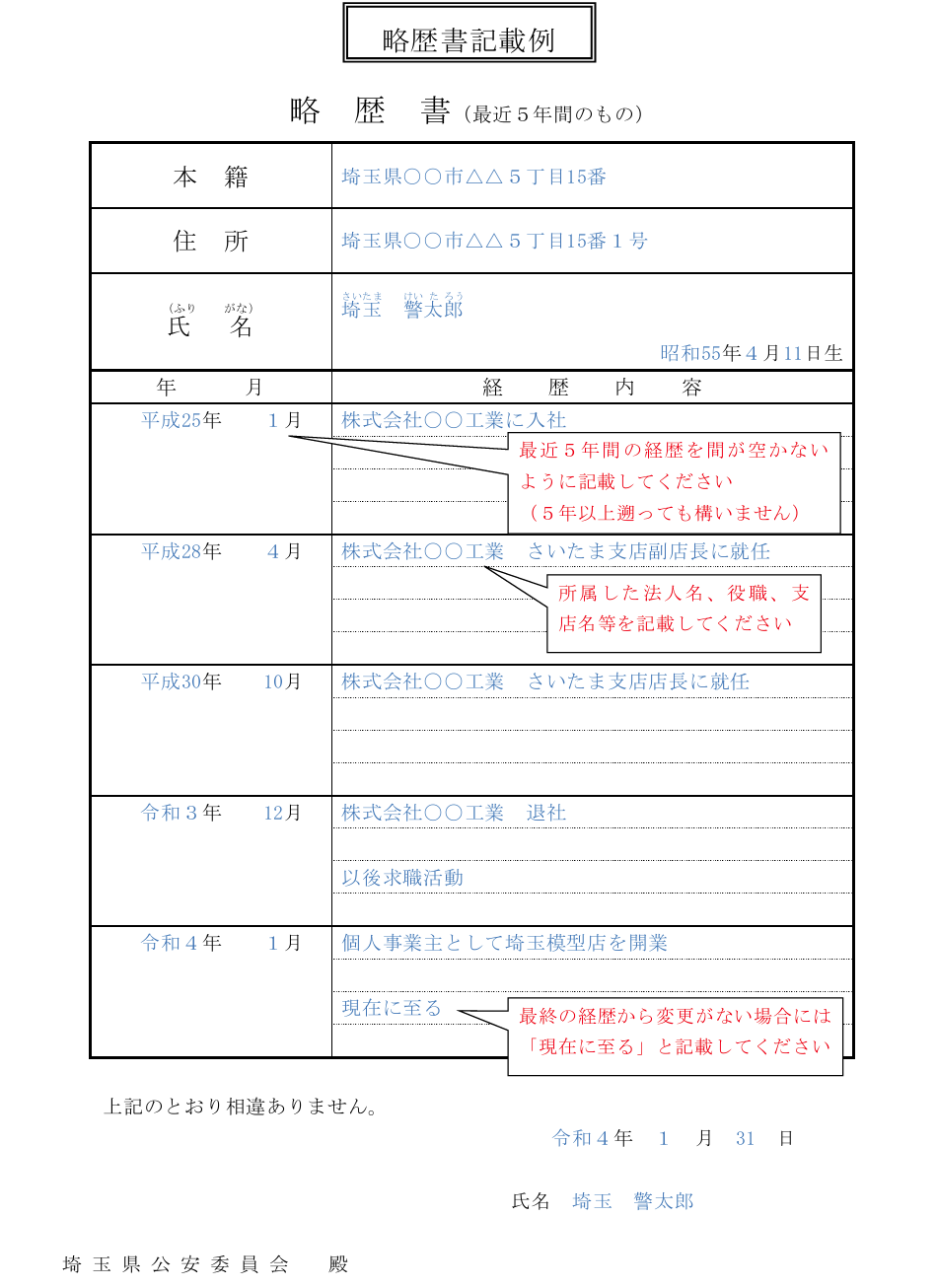

必要書類3・略歴書に記入する

これも警察のウェブサイトから様式をダウンロードして、過去5年分の仕事歴を超ザックリ書くだけです。何も難しくないです。

必要書類4・住民票

法人で申請する場合は登記簿謄本ですが、個人(個人事業主)の場合は住民票1通でOKです。マイナンバーカードをお持ちなら、24時間いつでもコンビニでサクっと取寄せられますので手間はかかりません。

必要書類5・使用権限を示す書類

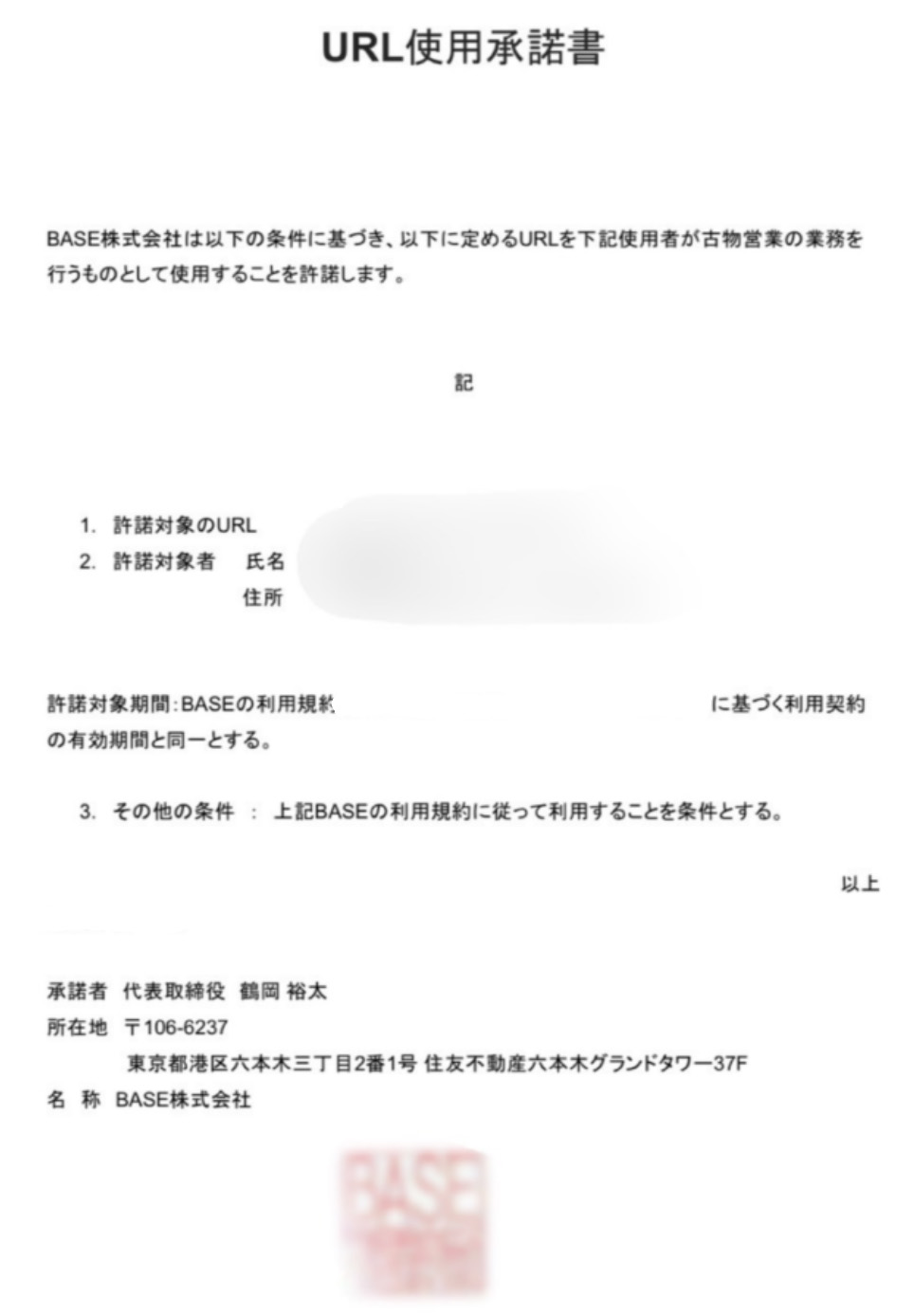

本当にあなたが使用する権限を持ってるお店?ウェブサイトなの?を証明する書類の提出が求められます。とくに様式は決まってません。実店舗の場合は賃貸契約書を見せるか、不動産屋さんにその書類を用意していただくことになります。

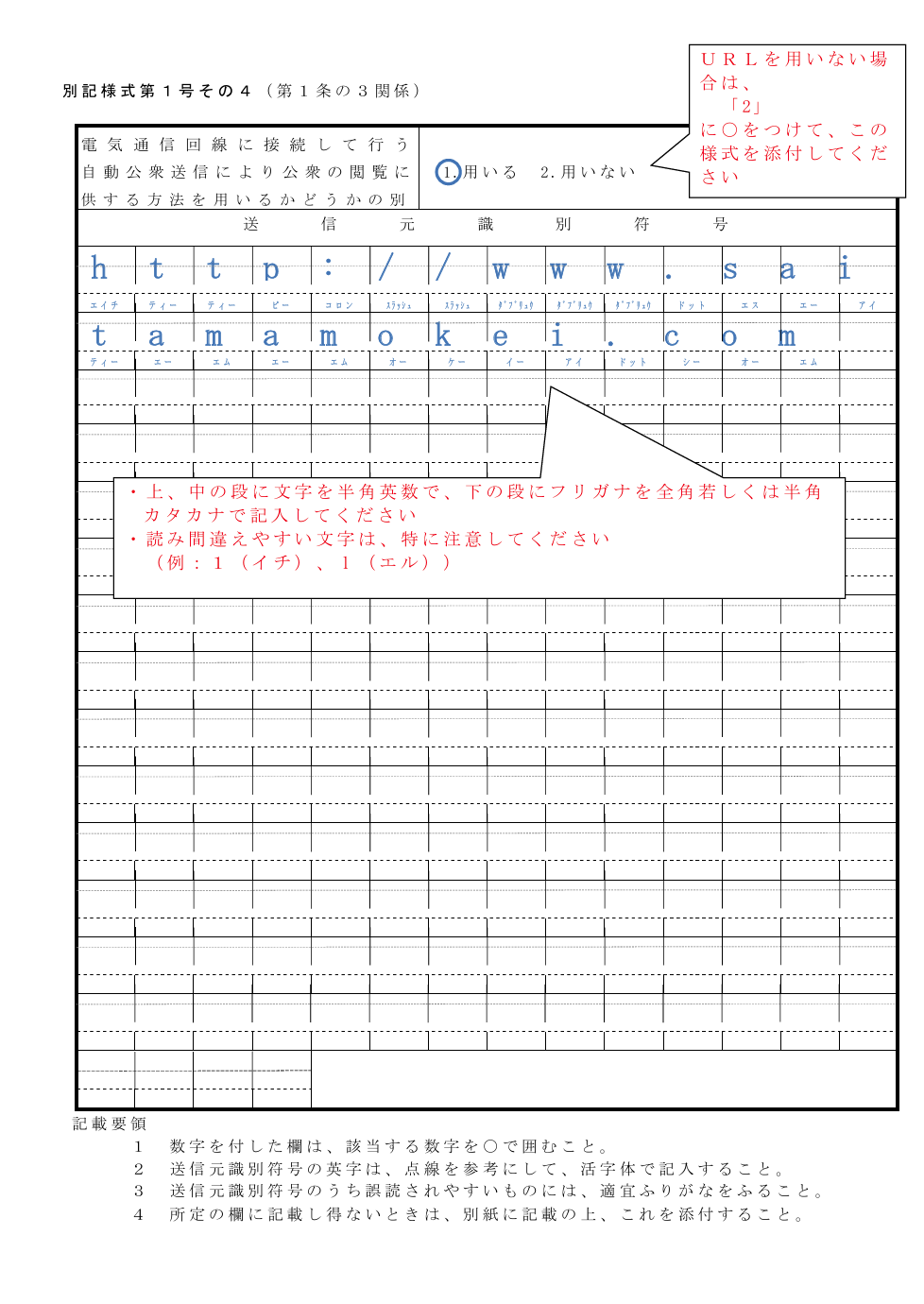

インターネットの場合は、『プロバイダ利用契約書』や『URL使用承諾書』等を発行してもらいましょう。

私の場合は、ウェブショップを「BASE」で出店しているので、BASEに書類を用意していただく必要がありました。

BASEやShopify、あるいはAmazonや楽天市場などで出店するならそれぞれから書類を発行してもらいます。また、それらのポータルサイトを使わず自サイト内に直接ショップ機能を持たせるぺージを作るのであれば、プロバイダ(私の場合はBiglobe)に発行をお願いする形になります。複数のECサイトがあるならすべてのURLを届け出し、書類もそれぞれ発行していただきましょう。

プロバイダにより書式は違うと思いますが、おおむねこんなようなものです。

いかがでしょうか。

用意する書類は以上です。自分で記入するものはすべて簡単です。住民票と、不動産屋かプロバイダに問合せて取寄せる書類があるのが少し煩わしいと思うかもしれませんが、「古物の申請に必要な書類で…」と言えば先方様は慣れていて、すぐに理解し、用意してくれるから大丈夫です。

STEP 3【申請手続きに行く!】

書類がすべて整ったら、管轄する警察署の生活安全課に足を運びます。古物の申請はこちら~的に案内が出てますので心配いりません。

申請手数料の支払い(約19,000円)が必要です。キャッシュレス対応なので、クレジットカードやpaypayなど現金以外の手段を用意しておきましょう。

(※これは埼玉県の場合です。現金対応だったり、19,000円分の収入印紙の購入を案内されたりなど、どうやら申請手数料の支払い方法は都道府県によって違うようです)

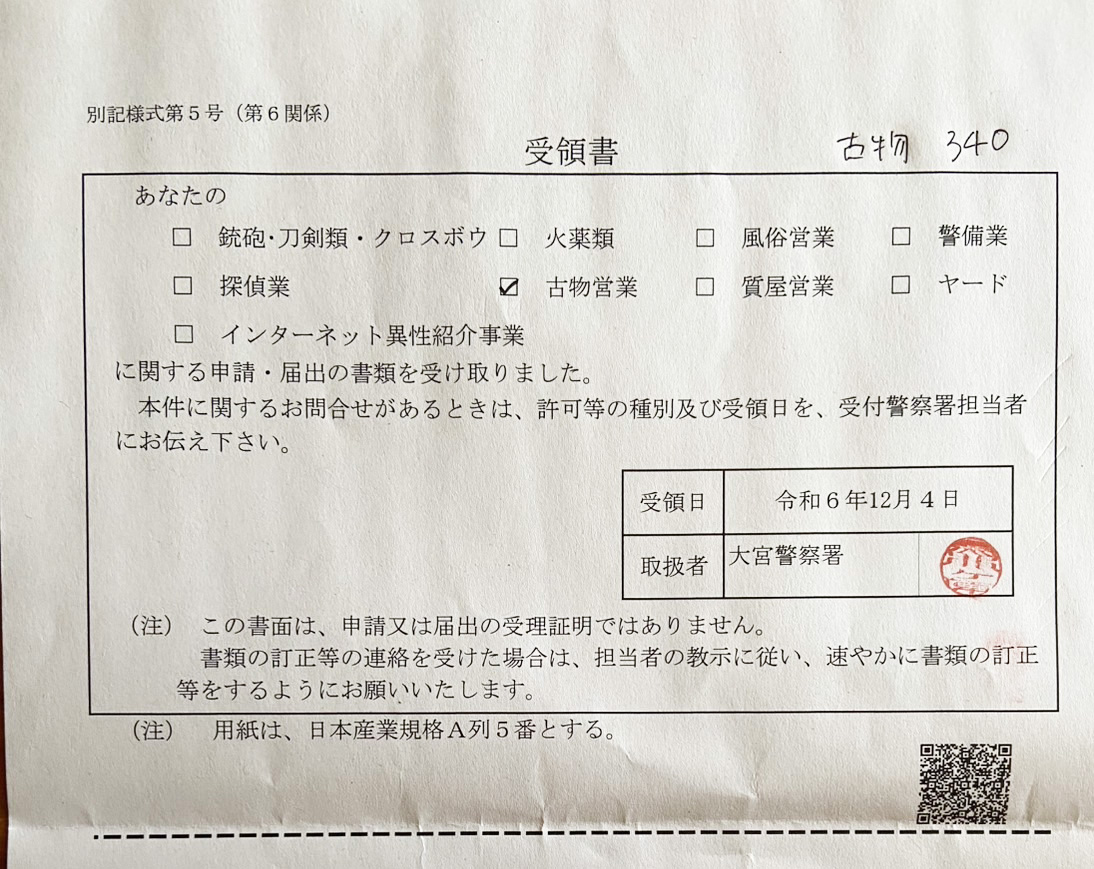

書類に不備がなく無事に申請が出来れば、受領書が発行されます。

これで手続きは以上です!

申請が通らない・・・そういう可能性もあるのだろうか?と不安になる人もいるかもしれません。万が一、申請が通らず却下になった場合でも、支払った手数料(19,000円)は戻らないそうです。そんなんいやだわ~、って思いますが、申請が通らないケースというのは、最初に書いた通り、過去に犯罪歴があったとか暴力団の組員だったとかっていう場合でしょう。何もなければ、申請は通りますので大丈夫です。

STEP 4【申請後の流れは?】

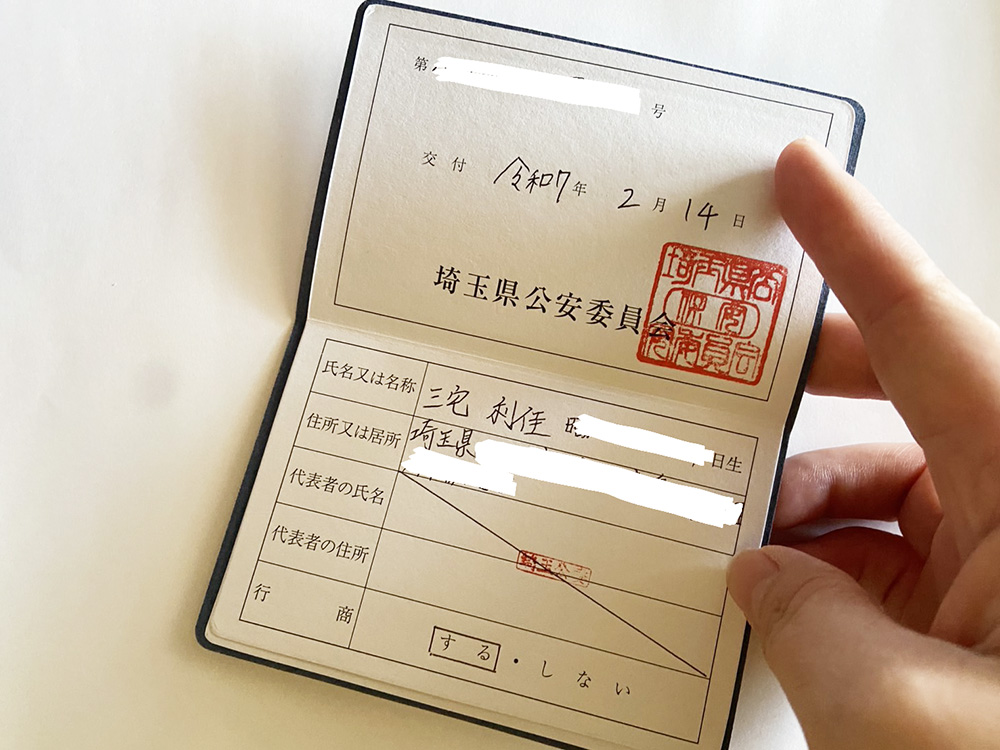

審査期間は最低40日~60日と言われました。しかし実際には、12/4に申請し、1/7に「許可がおりたのでとりにきてください~」という電話をもらいましたので、約1か月でした。年末年始を挟んでいたわりに、意外と早かったなぁ!という印象です。

連絡をもらったら速やかに生活安全課に受け取りにいきましょう。本人確認のための身分証明書をお忘れなく。

私はつい先延ばしにしてしまい・・・受け取ったのが2/14になってしまいましたが特に問題はありませんでした。許可が下りた日ではなく、受取りに行った日が交付日となるようです。

【許可が下りた後に必ずすぐやること】

決められた様式で「プレート」をつくらなければいけません。実店舗を持たずECサイトのみでの営業だとしても「プレート」は必要だそうです。「プレート」が出来るまではまだ営業をスタートさせてはいけません・・と指導されました。

なにがなんでも作らざるを得ません。

表札屋さんやホームセンターなどで作ってもらえますし、仕様に沿えるなら自作でもいいんだそうです。でも一番簡単なのはネット注文だと思います。2,000円前後、2~3日で出来上がりますので、さっさと作ってしまいましょう。

手順は以上です。

手続き自体は簡単で、2か月みておけば余裕でとれる認可です。

迷っている人がいれば、ぜひ挑戦してみてください。

というわけで。

古物商許可をとったjayblueですが、なにを始めるのか(何を売るのか)・・・。

お店はこちらになりますので、今後アイテムが増えていくことをご期待ください。(実はまだ決まってないの・・・)

古物商まとめ

▶発行元は公安委員会

▶申請先は警察署の生活安全課

▶申請代は19,000円

▶申請から認可までは約2か月みておく(早ければ1か月)

▶有効期限や更新の義務はないので一度取得したらOK

--リビングや寝室のインテリアデザイン--

ご実家のリフォームやインテリア

ネイルサロンやゲストハウス

東京・千葉・神奈川・埼玉

\お問合せはこちら/

--三宅利佳の著書/Amazonで販売中--

『手で描いたもの。インテリアの仕事をする人のパース・スケッチ集』

『BEFORE AFTER 100: こんなに変わる!インテリアのビフォーアフター集』

【オンラインサロン】

インテリアコーディネーター/デザイナー向け

仕事の進め方や業務資料

インテリアノウハウと現場の話

楽しい読み物としてご提供

\ご入会はこちら/