毎年の年賀状どうしてますか?整理整頓が簡単な「箱収納」生活のすすめ

毎年の年賀状どうしてますか?整理整頓が簡単な「箱収納」生活のすすめ

【平日朝7時に更新するインテリアブログ】

こんにちは。インテリアコーディネーターの三宅です!今日もブログにお立ち寄りいただきありがとうございます!

1月なので、年賀状について触れてみようと思います。

年賀状を書かなくなって久しいのですが、みなさんはどうされてますか?一時期は「年賀状をやめます」と宣言したり、やめようかどうしようかと迷っている人もたくさんいたと思いますが、いまはそんなことすら話題にならないほど、書かないほうがメジャーになった気がします。SNSやメールで気楽に連絡がとれますし、「カーボンニュートラルで紙削減」な時代に後押しされている感もあるのかもしれません。

そんな中で、いまでも毎年律儀に賀状をくださる人もいます。返事こそしておりませんがいつもありがとう!!!!とか、うわ~お子さんでかくなってる!!って楽しみながら拝読いたしております♪

2024年用の年賀状の発行枚数は16億枚、2025年は10億7,000枚だったそうです。ちなみに最盛期は2003年の64億枚だそうですから、年賀状文化の衰退はどんどん進んでいるようです。

年賀状の保管はどうしていましたか?

誰もがまだ年賀状のやりとりをしていたころ、「年賀状の保管をどうするか問題」がありましたよね。専用のファイルに入れて整理整頓する派、輪ゴムで束ねて箱などにいれておく派、住所等の情報をデータで管理しあとは処分しちゃう派、など、みなさん工夫をしていたことと思います。

絵手紙・版画・コラージュ・写真・・・手の込んだ賀状を捨てるにはちょっと気おくれするものです。

お父ちゃんは300枚、お母ちゃんは100枚、私は50枚…なんて具合に、年賀状はそれなりの枚数が毎年集まったものですが、だからこそ、保管するためのファイルや整理ボックスもいろんなものが売っていました。通販カタログにもいろんなバリエーションがありましたよね!

ところが、かつてはみんなも興味があったはずの「年賀状の保管どうしようかなぁ問題」、いまとなってはそんなことを気にしている人は数少ないのかもしれません。そして、「年賀状の保管に!」と売られていたアイテムは、「遺品整理に」や「終活の整理整頓に」といったキャッチコピーへ移り変わりました。

とはいえ、1月の検索急上昇キーワードを調べると「年賀状」が出てきます。みなさん年賀状の何を調べているんでしょうね?(当選番号?)

新年の挨拶は他の手段に移行し、はがき文化としての年賀状は衰退しつつも、完全にはなくならない文化なのかもしれません。(逆に、レトロでおしゃれとか、みんなが出さないからこそあえて!って感じで、もしかしたら復活するのかも?!)(知らんけど)

日用品を整理するおすすすめの箱!

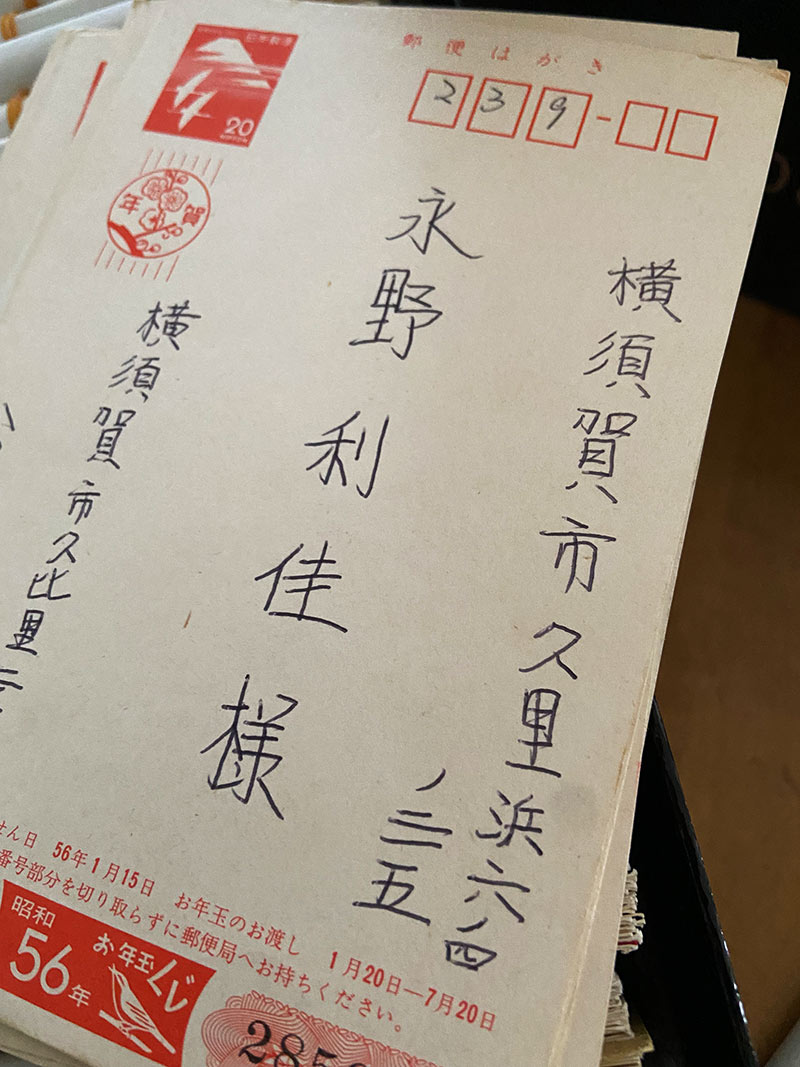

私が年賀状を書きだしたのは、小学3年生ごろです。頂いた年賀状は箱に入れて保管をしてきました。

昭和56年をスタートに、今もなお年賀状は保管をし続けていますが、束ねた厚みが栄枯盛衰を物語っています。(結婚してからは、夫の分も管理保管)(極端に少ないのは喪中だった年、など)

さて。私がはがきを保管しているこの箱は、実は「靴箱」です。

D&DEPARTMENT (d-department.com)は、私の好きなインテリアショップです。クラフト系の素朴なアイテムが豊富で、「定番品」としてなが~く愛用できるものを探すのに便利。「靴箱」もそんな便利アイテムのひとつで、継ぎ足し継ぎ足し購入しながら、家の中の整理整頓用に使っています。

めったに使わないようなものなら、専用の箱にしまう方法が簡単でおすすめですが、いかがでしょうか。

整理収納アドバイザーでもない、ただのインテリアコーディネーターのくせに、なぜ片付けの話をブログに書くのかって?!

だって、だってですよ、おしゃれで快適なインテリアコーディネートをするためには、そもそも部屋が片付いてないと始まりません!!!!まずは先に片付けることから手を付けてほしい!!!!

というわけで、小さなことからコツコツと、よろしくおねがいします。

--リビングや寝室のインテリアデザイン--

ご実家のリフォームやインテリア

ネイルサロンやゲストハウス

東京・千葉・神奈川・埼玉

\お問合せはこちら/

--三宅利佳の著書/Amazonで販売中--

『手で描いたもの。インテリアの仕事をする人のパース・スケッチ集』

『BEFORE AFTER 100: こんなに変わる!インテリアのビフォーアフター集』

【オンラインサロン】

インテリアコーディネーター/デザイナー向け

仕事の進め方や業務資料

インテリアノウハウと現場の話

楽しい読み物としてご提供

\ご入会はこちら/