【セミナーレポート】プロ目線!日本のアート事情とアートの選び方

【セミナーレポート】プロ目線!日本のアート事情とアートの選び方

【平日朝7時に更新するインテリアブログ】

こんにちは。インテリアコーディネーターの三宅です!今日もブログにお立ち寄りいただきありがとうございます!

今日のブログは、2019年の記事をリライトしてお届けします。アートについての、掘り下げたお話です。ではどうぞ!

現代アートのマーケット

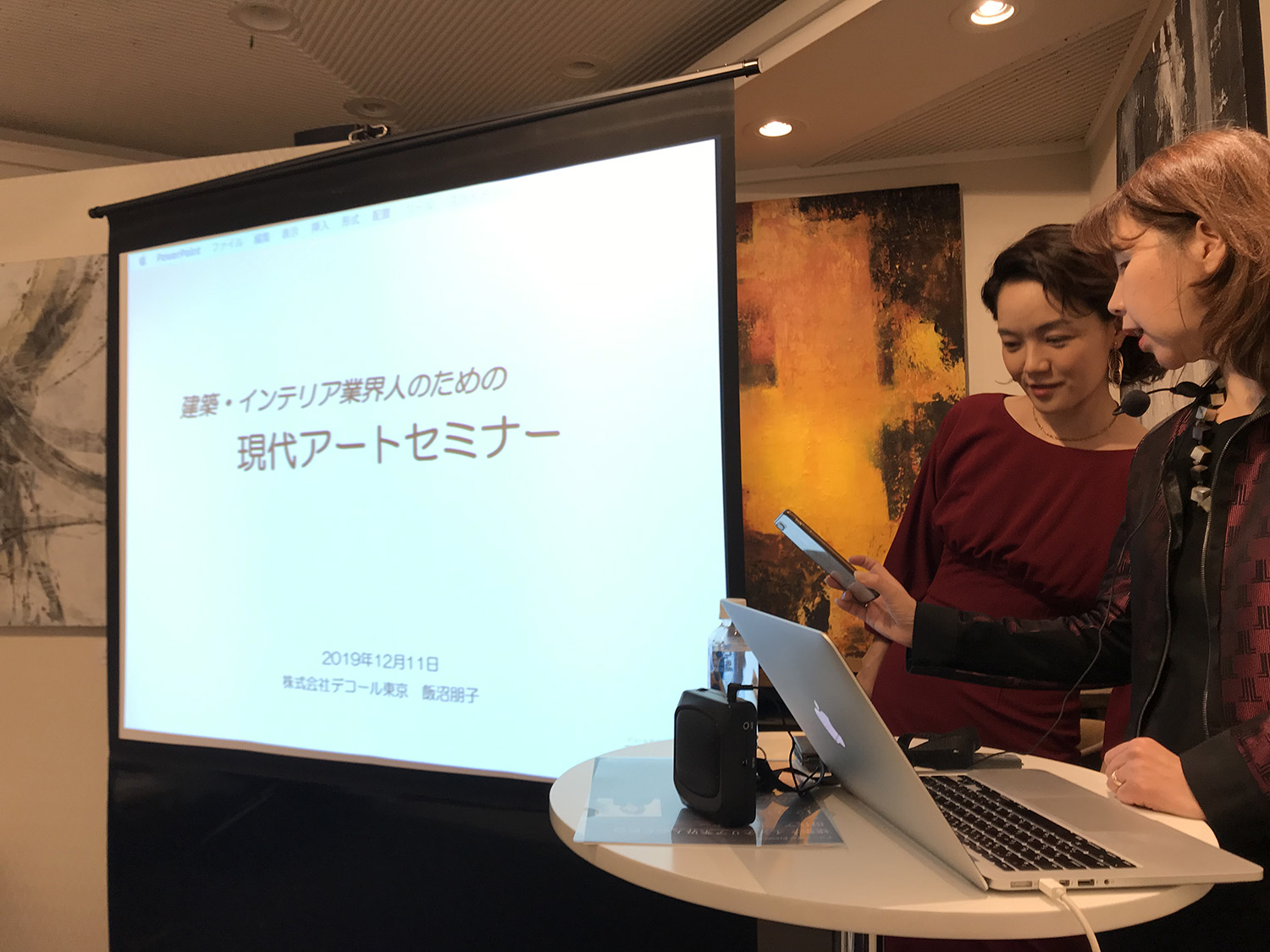

先日、アートに関するセミナーを受講しました。たった1時間の内容でしたが、情報が盛沢山で大変面白かったので、受講レポートとして残しておきたいと思います。ちょっと長い文章になりますがどうぞおつきあいください。

※以下は、セミナーの内容だけではなく、私個人が調べたものや言葉なども含んでいます。独断によるものもあるかと思いますがまぁまぁそんなめくじら立てずゆるやかにお読みください。

まず最初に基本情報をおさらいしたいと思います。皆さんは世界のマーケットにおけるアート事情ってご存知でしたでしょうか。私は知りませんでした。

まずアメリカ合衆国。次にイギリス。そして中国。この3つの国で、世界のアートのマーケットシェア8割を占めているのだそうです。

少し前に元ZOZO TOWNの前澤さんがジャン・ミッシェル・バスキアの絵を123億円で落札したことで話題になりましたが、日本ではこのように「絵を買う」人が実はとても少なくてマーケットが動かないのが現状です。

2019年現在、GDP世界ランキング3位・総資産1億円を超える富裕層がいる国ランキングで日本は2位です。決して日本人が貧乏だから絵が買えない、というわけではないのです。なのに、みんな、絵を買わないんです。

資産1億円クラスの富裕層が多い国と全体の割合

1位 米国 41%(1355万4000人)

2位 日本 9%(282万6000人)

3位 英国 7%(222万5000人)

4位 ドイツ 5%(163万7000人)

5位 フランス 5%(161万7000人)

6位 中国 5%(159万人)

7位 イタリア 3%(非公開)

8位 カナダ 3%(111万7000人)

9位 オーストラリア 3%(106万人)

10位 韓国 2%(非公開)

10位 スイス 2%(71万6000人)

「グローバル・ウェルス・レポート2016」より

貧乏なわけではない、というかむしろお金はあるのにも関わらず、アートを買う人がいないのが日本という国です。アートという分野の成熟度が低いと言われています。

アートはなんのために買う?

アートには2つの側面があります。

投資としてのアート

この発想の人はLogicで絵を買います。

銀行やファンド系を通して購入するのですが、資産価値が十分あるのかを基準にオールドマスターから現代アートまで基本的には分散投資をします。アートの所有目的はあくまでもAsset(資産価値)です。

インテリアとしてのアート

この発想の人はEmotionで絵を買います。

自宅に飾りたい。予算内で買える!頑張ればなんとか買える!アートの所有目的はLove(好き!)です。

Assetはあくまでも「付随してくる」ものにすぎません。

今回のセミナー内容としては、投資としてアートを買うのではなくてインテリアとしてのアートという側面からお話をたっぷりと堪能させていただきました。まったく知らなかった世界で、非常に勉強になりました。

そしてまた、インテリアデザインという仕事をしておきながら、なぜいままでこの分野に目を向けていなかったのかと今更ながら自分を恥じてしまいました。

アートはどう活用する?

アートをどのように活用したらいいのだろうかと難しく考える必要はなくて、まずはインテリアとして楽しむ。それに尽きるんだと思います。そして十分に楽しんだあとは、子孫に引き継いで残すなり売却するなり美術館などに寄付をするなりすればいいのです。

まずはインテリアとして素直に楽しもう。

前澤さんも123億で落札したバスキアの絵をリビングに飾ってインテリアとして楽しんでいらっしゃいます。Asset(資産価値)だけではなくてちゃんとLove(好き!)の気持でアートを所有しているのだろうことがわかり、好感が持てます。(とはいえ資産価値としても十分!)

※追記

前澤さんは他にもバスキアの絵を62億で落札し、所有していました。2022年5月にそれを110億で売却したことがニュースになりました。6年間所有しているうちに価格がほぼ倍に高騰、48億の利益をだすという・・・さすがとしかいいようがありません。

こうして見比べてみるとアートがない部屋とアートがある部屋の違いは一目瞭然ですね。

(twitterより)

現代アートの破壊力はすごいです。空間をがらりと変える。しかし・・・セミナーで飯沼さんはこうもおっしゃいました。

アートはLikeの気持ちでは買えません。Loveじゃないと所有できませんよ。

おっと・・・なんだなんだ?

世界は今アートブームだ

世界には多くのアートフェアがあるのですが、中でも3大フェアをあげるとするならばこの3つだろうと飯沼さんは教えてくれました。

①Art Basel (アートバーゼル)(スイス)

②FRIZE(フリーズ)(ロンドン)

③FIAC(フィアック)(パリ)

アートフェアとはアートの見本市のことです。上記の3大フェアは超有名で、出品されている作品はどれも数千万単位ですが、500ポンド(約7万円)ぐらいから買える作品が出ているaffordable art fairや100万円以下のものだけ集められているものなど、カジュアルなフェアもたくさんあるそうです。日本でも、アートフェアは定期的に開催されていて、出品する画家と、それを買い付けにくるオーナーとでにぎわうそうです。

飯沼さんはこういった現代アート、とくにイギリスにおけるアート事情に大変お詳しいので、あちこちのフェアに実際に通われたご経験からたくさんの事例をお話くださいました。聞いているだけで楽しい!と思いました。文化的なものに触れているこの感じ、とても刺激的です。

資産価値のでるアートが欲しい!

現代アートはLove(好き!)の感覚で選ぶ。それでいい。それがすべて。ということなのですが、が、が、が、が、しかし、どうせなら資産価値も出てくれたら嬉しい。そう思うのは当然かもしれませんよね。

資産価値のでるアートってどうやって見つければいいのだろうか?

資産価値のあがるアーティストになるためには一般的に「王道」とされる道があります。

1)美大で修士号を取得する(なんだかんだで経歴は必要)

↓

2)どこかのギャラリーで作品を扱ってもらう

↓

3)個展を開く

↓

4)海外のアートフェアに参加する

↓

5)名門ギャラリーと契約

3までは行けても、4と5までたどり着けるのはほんの一握りです。

ギャラリーはプロデューサー的な役割を果たしますので世界的に有名なアーティストになる人はたいがい有名なギャラリーと契約していることがほとんどです。

例えば5までたどりついた日本人アーティストで言うと

草間彌生はDavid Zwirner

公式サイトhttps://www.davidzwirner.com/artists/yayoi-kusama

村上隆はガゴシアン

公式サイトhttps://gagosian.com/

奈良美智(ならよしとも)はpace

公式サイトhttps://www.pacegallery.com/

というように、みんな超絶超一流の有名galleryと契約をしています。

もちろん、どんなことにも例外はありまして、美大なんか出てないアウトロー系のアーティストもいますが、基本的にはこの王道がメジャーな道筋です。

将来のことはわかりませんので「絶対」ということはないのですが、趣味程度でやっているのか人生かけてやってるのか、この王道のステップを踏んでいくであろう作家さんならもしかしたら将来資産価値がでるかも!?という可能性は高く、ひとつの目安になるんじゃないでしょうか、とのことです。

ところで絵の値段が高いのと、資産価値がある、というのはイコールではないんですね。高い値がついていても売れ残っているようなら意味がなくて、需要と供給の資本経済で資産価値のあるなしが判断されます。

あくまでも、アートは需要と供給です。

アートは画力があるだけでは評価されない側面を持っていて、時代性にマッチしているか、話題性があるかがカギになります。というか、むしろ絵がうまいうまくないの画力よりも話題性があるかどうかのほうが重要で、有名にならなきゃ資産価値は出ないし、逆に言えば、有名だったら資産価値がぐんと跳ね上がるということです。

バンクシーがわかりやすい例ですよね。

アートはどこで買えばいいのか

アートの入手経路は大きくわけるとこの4つ。

①プライマリーマーケット(=ギャラリー/アートフェア)

②セカンダリーマーケット(=オークション)

③作家個人から買う

④インテリアショップなどで買う

アートを単純に楽しむだけならどの入手経路からでもよいと思います。ですが、もし少しでも「資産価値」のでそうなものを求めたいと思ったのなら①②の方法でしか出会えないかもしれません。

資産価値として認められるアーティストの作品はたいがい名門ギャラリーと契約していますし、あるいは大きなアートフェアに参加しています。小さな(カジュアルな)アートフェアに出品していてはキーマンが買い付けにきませんから、つまり世に出る(話題になる)チャンスに出会えません。

資産価値をうむには有名になる必要があり、仕掛けるためにははギャラリーの存在はすごく大きいので、そういったキーマンに会えないところで絵を売っている作家さんは投資や資産価値をうませるという意味では遠回りです。

プライマリーマーケットとセカンダリーマーケットにいない作家は、言ってしまえば表舞台のマーケットから降りてしまった世界にいる、と認識されます。ですから、作家個人がインスタで自分の作品を売っていたりだとか、インテリアショップなどで扱ってもらったりすることもあると思いますが、美術界の人たちから見るとそれはアートではなくてプロダクト、もしくはただのインテリア雑貨だよね、と、そんなふうにとらえられてしまいます。

10万で買った絵が、10年後に15万で売れたら嬉しい。そういう期待を持つのであれば、ギャラリーやオークションを通した作品を探すべきですが、これはあくまでも「資産価値として」探す場合の話。

もちろん、気に入った絵に出会えたのなら資産価値うんぬん関係なく、ぜひインテリアとして楽しんでください、とのことです。

なぜ日本ではアートが売れないのか

こんなにお金持ちがいるにもかかわらず絵が売れない日本。なぜ日本人はアートを買わないのだろう?

要因はいろいろあるのだろうけれどひとつの考えとして、インテリア業界のせいでもあるんじゃないかなと飯沼さんはおっしゃっていました。

ペンキ仕上げのヨーロッパの白い壁は、アートがなくちゃサマにならない。ところが、日本はいい家にしようとすると石を貼ったり高級な壁装材を採用したりして空間を素敵に表現してしまいます。建材が頑張ってしまうんですね。だからアートの出番がなくてもそこそこおしゃれな家が出来ちゃうので、それで済んでしまうのです。

それに、というか、だから、というか、もうひとつ重要なのは、インテリアの仕事をしている人たちがアートを全然提案しない。(・・・うっ、耳が痛い(笑))

1000万するキッチン。高級な内装材。そういった方向にお金を投入して家を作る人はいますが、引っ越し先にそんなもの持っていけませんよ。どんなに高価な壁紙も、剥がしたらゴミになるだけですよ。でも、アートならまた次の家にだって持ち運べるんですよ!アートのほうがエコですよ!そんなふうに考えるのもいいのではないでしょうか。

アートはLove

セミナーでは、現代アートの価格の決め方(号単価の話)や、インテリアにおける提案の方法、「現代アート」と日展や二科会といった界隈の「画壇」との違いなどなど、他にもためになるお話をたくさん伺いました。

何度も重複しますが、言いたいことはつまり何かといえば、アートを選ぶのはLoveの気持ちで、ということです。空間に合う合わないよりも好きかどうかのほうが重要。

そういわれたらなんだか現代アートは全然難しくないし、自由で、なんだ、自分の気持ちの赴くままに選んでいいんだな!って思いますよね。

クライアントさまに向けてインテリアコーディネートでご提案する云々の前に、まずは、そう、自分自身がアートが欲しくなりました。決して安くはないので、資金的にハードルが高いかもしれませんが、選び方という意味ではすごく自由だと感じます。

インテリアコーディネートの最後の仕上げ、画竜点睛的にアートを探すのもいいのですが、先にアートを選んでからそれに合わせてインテリアデザインを決めていくというやりかたも、いいですよね。

あっというまの1時間でした。飯沼さん、ありがとうございました。

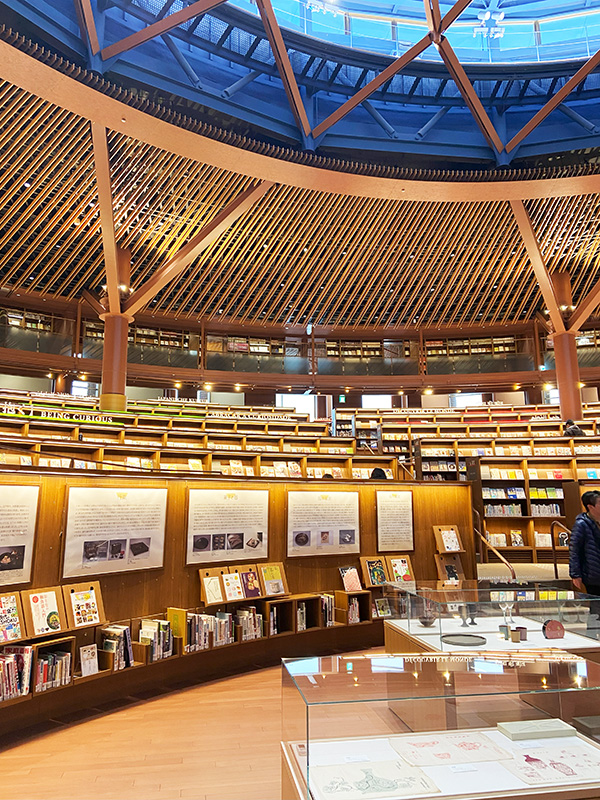

セミナー会場だったフジギャラリー新宿では、素敵な作家さんたちの作品が揃っています。

アーティストの板垣晋さんがいらっしゃったので作品の前で一緒に写真を撮ってもらいました。ハンガリーに1か月滞在し、描き上げた3枚の連作です。淡い色合い、まるで夢の中の記憶のような風景画でした。ご本人もこの絵のように柔らかい雰囲気でお話される方でほんわかな印象。

この絵の製作ダイアリーはこちら。

↓

ハンガリーレジデンス紀行 板垣晋の熱い夏

というわけでフジギャラリーのある西新宿。西新宿にはちゃんとLOVEがありますよ。

おあとがよろしいようで。

(2019.12セミナー受講)

--リビングや寝室のインテリアデザイン--

ご実家のリフォームやインテリア

ネイルサロンやゲストハウス

東京・千葉・神奈川・埼玉

\お問合せはこちら/

--三宅利佳の著書/Amazonで販売中--

『手で描いたもの。インテリアの仕事をする人のパース・スケッチ集』

『BEFORE AFTER 100: こんなに変わる!インテリアのビフォーアフター集』

【オンラインサロン】

インテリアコーディネーター/デザイナー向け

仕事の進め方や業務資料

インテリアノウハウと現場の話

楽しい読み物としてご提供

\ご入会はこちら/